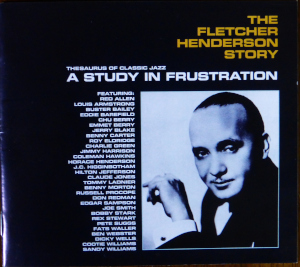

この年のヘンダーソン楽団の吹込みで僕が持っているのは4曲。全てルイ・アームストロングの加わった録音である。この年ヘンダーソンは意中のトランペット奏者ジョー・スミスを手に入れることになる。これでルイ、ジョーという2枚看板が揃ったかと思いきやルイは10月在団1年で退団し、シカゴに戻ってしまう。しかしこのバンドに齎したルイの影響は大きく、また天才ドン・レッドマンの活躍もあり、ヘンダーソンのバンドは20年代最高のバンドに登りつめていくのである。

| Piano & Band reader | … | フレッチャー・ヘンダーソン | Fletcher Henderson | ||||||

| Trumpet | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong | 、 | エルマー・チェンバース | Elmer Chambers | 、 | ハワード・スコット | Howard Scott |

| Trombone | … | チャーリー・グリーン | Charlie Green | ||||||

| Clarinet & Alto sax | … | バスター・ベイリ― | Buster Bailey | 、 | ドン・レッドマン | Don Redman | |||

| Clarinet & Tenor sax | … | コールマン・ホーキンス | Coleman Hawkins | ||||||

| Banjo | … | チャーリー・ディクソン | Charlie Dixon | ||||||

| Tuba | … | ラルフ・エスクデロorボブ・エスクデロ | Ralph Escudero or Bob Escudero | ||||||

| Drums | … | カイザー・マーシャル | Kaiser Marshall |

CD1-8.アラバミー・バウンド(Alabamy bound)

タイトルの「アラバミー・バウンド(Alabamy bound)」とはどんな意味であろうか?演奏は何となく汽車が走っているような雰囲気がある。アラバマへ汽車で向かって」とういうことであろうか?

ここから全てのデータがトランペットのハワード・スコットがジョー・スミスに替わったことになる。他は上記「アラバミー・バウンド (Alabamy bound)」と同一。

| CD1-9. | シュガー・フット・ストンプ | Sugar foot stomp |

| CD1-10. | ホワッチャ・コール・エム・ブルース | What-cha-call‘em blues |

CD1-9. シュガー・フット・ストンプ

まずこの録音は大変重要な録音である。僕の知っているだけで評論家3氏がこの録音について述べているので紹介していこう。

油井正一氏は「フレッチャー・ヘンダーソンの肖像」(CBS 20AP 1428)の解説において、「この曲はキング・オリヴァーのレパートリーだった“Dippermouth blues”を手土産としてルイが持参し、ドン・レッドマンがアレンジしたもの」と述べ、瀬川昌久氏も「作曲者はオリヴァーということになっていて、1923年の演奏ではルイとオリヴァーが一緒に演奏しているが、ソロはオリヴァーだけであった。そして1925年フレッチャー・ヘンダーソン楽団がアレンジを加え、『シュガー・フット・ストンプ』という名前で吹き込んでいる」と述べているのに対して、ガンサー・シュラー氏は「”Sugar foot stomp”は、キング・オリヴァーの“Dippermouth blues”をルイ自身がシカゴから持参してきたという話は、ジャズのライターたちが音楽的分析をせずにしばしば飛びついた類(たぐい)の伝説である」と真っ向から反対している。

僕が思うにまずこの曲は“Dippermouth blues”なんだと思う。それをルイが手土産として持ってきたかどうかはさほど問題ではないのではないかと思う。もちろんその場合なぜ“Dippermouth blues”という曲名を”Sugar foot stomp”というタイトルに変えたのかは不明であるが…。曲構成は変わっているが、どちらも途中”Oh!play that thing!”という掛け声を入れることで、この曲は“Dippermouth blues”であることを示唆しているように思うのだが。

その上で、シュラー氏は詳しく解説している。「ヘンダーソンの最も重要な録音としてしばしばあげられるし、彼自身これをお気に入りの録音とみなしていたと言われている。しかしこれは大変混雑した特質を備えた録音と思えるという。そしてこの「シュガー・フット・ストンプ」が「コペンハーゲン」の完成度をもたないことは明白である。

「コペンハーゲン」においては、採用された3つの技法が作品を生み出しているのだが、「シュガー・フット・ストンプ」ではそれらが一つの目標にまで融合せずに、それら相互の異質な特徴が齟齬をきたしている。こうした否定的な要因はドン・レッドマンにある。なぜなら元の“Dippermouth blues”に対して彼が付け加えた部分がこの曲の一番の弱点となっているからである。ルイはオリヴァーの古いソロを見事に処理しているのだが、レッドマンは、その曲の中ごろに、こぎれいなストップ・タイムの手法を導入する。ところがこの甲高く、不味く演奏されるクラリネット・トリオのコーラスとその後の持続音の「交響楽的」セクションが、ソロや半即興的な楽句の隣では、何とも場違いなのである。シュラー氏の見立てによれば、これらの持続音のセクションの目的は、チューバの後続のビートやウォーキング・ベースを引き立てる全音符の楽句の演奏にあったのだが、1925年では、このバンドはこうした疑似・知的な発想を使いこなせる用意はなかった。ルイの苛烈にスイングするソロを受け止めているのは、ドラムのカイザー・マーシャルだけである。彼のシンバルで付けたバック・ビートは、後にシドニー・カットレットやウォルター・ジョンソン、カンザス・シティ・スタイルの偉大なドラマーたちを先取りした流れを数小節の間維持している。」

またシュラー氏の詳細な解説はありがたいが残念ながら僕にはすべてを理解できない。僕が感じるのはやはりルイのソロが飛び抜けていることで、ミュートで吹く2回目のソロあるソロの形状を作りながらそれを変幻自在に展開して行く様は、天賦の才能の持ち主であると思わざるを得ない。前曲、この曲などは僕でもその凄さが分かる。

油井氏は、終わり近くの“Oh , play that thing !”という掛け声はドン・レッドマンの声であるという。そして「サックス・セクションがクラリネットに持ち替えて合奏するする部分などは、後ヘンダーソンのトレード・マークになったばかりでなく、さらにはベニー・グッドマン楽団の特徴にもなった」という。

瀬川氏は内容にも触れ、「「ディッパー・マウス・ブルース」はワン・コーラス12小節だが、さらにドン・レッドマンが16小節のクラリネット合奏の第2テーマを加えた。そしてルイはここで、オリヴァーが「ディッパー・マウス・ブルース」で吹いた3コーラス36小節のソロを自分なりに敷衍して演奏している。これが本当に素晴らしい」と。

この辺りはさすがで、瀬川氏に言われて聴いてみたが僕にはこの「ディッパー・マウス・ブルース」の素晴らしさはよく分からなかった。これは単に僕の聴く耳の鈍さなのであろう。ただこれからジャズを聴こうという人に「『ディッパー・マウス・ブルース』は素晴らしいよ」と言ってもいささかハードルが高いのではないかと思う。そもそもどの音源に収録されているか分からない。僕は興味を持ってオリヴァーやルイの古い音源を集めていたから持っていたが、現在持っていなくてこれから聴いてみようという人にとっては、音源の入手が難しいと思う。

ちょっと道を逸れる。

瀬川氏は加えて「改めてルイ・アームストロングを聴いて感激している。日本でももっと多くの人に、彼が大変なジャズ・ミュージシャンであったことを知ってほしいと思うんです」と書き出している。文句をつけるようで申し訳ないが、なぜ日本で多くの人がルイが大変なミュージシャンであることを知らないのかというと、それは瀬川先生をはじめとする評論家の方々が積極的な啓蒙活動をしなかったからではなかったか。マイルスさえ聴いてればよい、ジャズよりロックの方がカッコいいと斜めに構えることがカッコいいと思っている人が日本を代表するジャズ専門誌の編集長を務めていた時期もあるのだから「ルイは偉大なミュージシャン」という原稿は書きづらかったのかもしれないが…。

CD1-10.ホワッチャ・コール・エム・ブルース

イントロの柔らかいホーン・アンサンブルなどはレッドマン・アレンジらしいところなのだろう。しかしどう聴いてもブルースではない。ルイは最初のテーマを吹くが全体としては、トロンボーンのグリーンをフューチャーした作品。

この5月末の録音からしばらく録音がなく、8月にビリー・ジョーンズ(Billy Jones)と歌手の伴奏をヘンダーソン楽の一員として務めているが、ここではバンド名を「ザ・サザーン・セレネイダーズ」(The southern srerenaders)と変えている。そして9月か10月か不明のヘンダーソン楽団が「グラントとウィルソン」(Grant and Wilson)というヴォーカル・デュオの伴奏に加わり、10月6、8、16日ブルー・ファイヴで久しぶりにエヴァ・テイラー(Eva Taylor)の伴奏、そして翌7日には作曲家として以前登場したペリー・ブラッドフォードの録音に加わり、10月21日のヘンダーソンの楽団のレコーディングに入る。そしてこの日の録音がルイのヘンダーソン額における最後の録音となるのである。

1925年5月29日と同じ

CD1-11. ティー・エヌ・ティー (T.N.T.)

この曲が、ルイのヘンダーソン楽団における最後の吹込みとなった。この後ルイは退団し、シカゴへ戻ってしまうのである。

先ず最初にズバリ言ってしまえば、今回1925年のフレッチャー・ヘンダーソンの録音において、コールマン・ホーキンスに限って言えば全く聴くところがない。ソロなどはほとんどない。23年の2曲においてそれぞれスラップ・タンギング奏法によるソロを取っていた。ルイ加入後はルイにソロの機会が与えられ、ホークのソロ機会は明らかに減っている。

タイトルの“T.N.T.”は、TNT爆弾のことで強力な爆薬として有名。エルマー・ショーベルの作品。

ルイのソロが合奏部を挟んで大きくフューチャーされた後、ホークの4小節という短いソロ、Tbのグリーンの合奏を挟んだ少し長いソロが入る。その後ジョー・スミスのソロが入るが、彼の特徴がよく出ていると油井氏は書いているが、シュラー氏は、この2番目のTpのソロもルイで、ジョー・スミスの完璧な模倣そのものであるという。

そもそもスミスなのか、それを完璧に真似をしたルイなのかはもちろん僕などには判別できない。

シュラー氏は、スミスのプレイは非常になめらかで、完結で、素早い、いささか音の節約されたスタイルを持っており、これらの録音に登場する場合には、常にすべてが的確に調和して響く。節作りと音出しのタイミングのセンスはルイよりもバンドのスタイルに遥かに近い。というのは、ルイがソロを取ると聞き手の耳の注意が必ずルイに移動してしまうからである、と書いているが、このシュラー氏の解説を理解するためには、スミスのプレイ・スタイルに精通していなければならない。とてもそのような境地には達しられないのがもどかしい。

僕はこの時代のヘンダーソン楽団というのが今一つピンとこないところがある。ともかくアレンジが複雑なのだ。なぜここまでこねくり回すのかと訊きたくなる。しかし本日取り上げた吹込みにおけるルイ・アームストロングのプレイは、現代でもそのまま吹いても違和感がないくらいのフレージングを展開している。やっと少しだけだが、彼の天才が分かってきたような気がする。

このWebサイトについてのご意見、ご感想は、メールでお送りください。

お寄せいただいたご意見等は本文にて取り上げさせていただくことがあります。予めご了承ください。