ルイは1924年フレッチャー・ヘンダーソン楽団入団以来数多くのレコーディングに参加しています。その中では当時人気が高かった女性ブルース・シンガーの伴奏が多くありました。

10月16日にはマ・レイニー…これはフレッチャー・ヘンダーソン楽団のピック・アップ・メンバーとして参加してのものでした。バンド名は「ジョージア・ジャズ・バンド。

そして拙HPでも取り上げたクラレンス・ウィリアムズが主宰する「ブルー・ファイヴ」、「ザ・レッド・オニオン・ジャズ・ベイビーズ」のメンバーとしてヴァージニア・リストン(Virginia Liston)、エヴァ・テイラー(Eva Taylor)、ジョセフィン・ビーティ―(Jesephine Beatty:アルバータ・ハンターの変名)、マーガレット・ジョンソン(Margaret Johnson)、シッピー・ウォーレス(Sippie Wallace)、マギー・ジョーンズ(Maggie Jones)の録音に参加しています。バンドだけの録音よりも多数に上るということは、やはり当時は女性ブルース・シンガーの方が人気が高かったことを示しています。

そして1925年も最初の録音は、ヘンダーソンピック・アップ・メンバーとして参加した女性ブルース・シンガー、クララ・スミス(Clala Smith)の1月7日の録音でした。そして翌8日には、「ブルー・ファイヴ」でエヴァ・テイラー(Eva Taylor)に付き合い、そして1月14日に「ブルースの皇后」ベッシー・スミスのレコーディングに参加します。

| Vocal | … | ベッシー・スミス | Bessie Smith |

| Cornet | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong |

| Organ | … | フレッド・ロングショウ | Fred Longshaw |

| Record1 A-4. CD-5. | セント・ルイス・ブルース | St.Louis blues |

| CD-6. | レックレス・ブルース | Reckless blues |

| CD-7. | ユーヴ・ビーン・ア・グッド・オール・ワゴン | You've been a good ole man |

CD-5.セント・ルイス・ブルース

「ブルースの父」と言われるW.C.ハンディーが1914年に作曲したブルース界トップ・クラスのスタンダード・ナンバー。ブルースには珍しく16小節のインタールード(いわゆるBメロが付く)。ベッシ―とルイが競演したこの演奏は1925年度年間ヒット・チャート3位にランクされ、グラミー賞の「名声の殿堂(Hall of fame)」にも選ばれている誰もが認める名演。

かなりゆったりしたテンポである。粟村氏によると、彼女はルイの歌伴を余り好まなかったという。それは彼女に限らず当時のルイは、主役の歌手を食い散らかさんばかりに雄弁であったからで、彼女の忌避も頷けるものがあると書いている。しかしこの録音ではそんなことは露ほども感じさせないほど、彼女の圧倒的な声量と存在感で素晴らしい「共演」という形になっている。

CD-6.レックレス・ブルース

ここではルイは、ミュートでコルネットを吹いている。これも実にゆったりとしたテンポである。

CD-7.ユーヴ・ビーン・ア・グッド・オール・ワゴン

前2曲で感じたことだが、どうもオルガンの響きに違和感を感じる。しかし、こういう雰囲気は教会風で黒人には好まれるのかな?と思っていたらこの曲では一転して、ロングショウはピアノをプレイしている。

これもゆったりしたテンポで、ルイはミュートでプレイしている。かなりトリッキーな音も交えている。

ディスコグラフィーを見るとこの後1月中旬ヘンダーソン楽団で4面分の録音に参加しているようですが、未所有。続いて1月17日再びクララ・スミスの伴奏を務め、1月23日ヘンダーソン楽団で2面分のレコーディングを行うが未所有。そして2月から4月にかけても順調にヘンダーソン楽団のレコーディングに参加している。その内の2曲は音源があるので聴いてみよう。

| Piano & Band reader | … | フレッチャー・ヘンダーソン | Fletcher Henderson | ||||||

| Trumpet | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong | 、 | エルマー・チェンバース | Elmer Chambers | 、 | ハワード・スコット | Howard Scott |

| Trombone | … | チャーリー・グリーン | Charlie Green | ||||||

| Clarinet & Alto sax | … | バスター・ベイリ― | Buster Bailey | 、 | ドン・レッドマン | Don Redman | |||

| Clarinet & Tenor sax | … | コールマン・ホーキンス | Coleman Hawkins | ||||||

| Banjo | … | チャーリー・ディクソン | Charlie Dixon | ||||||

| Tuba | … | ラルフ・エスクデロorボブ・エスクデロ | Ralph Escudero or Bob Escudero | ||||||

| Drums | … | カイザー・マーシャル | Kaiser Marshall |

CD1-8.アラバミー・バウンド(Alabamy bound)

タイトルの「アラバミー・バウンド(Alabamy bound)」とはどんな意味であろうか?演奏は何となく汽車が走っているような雰囲気がある。アラバマへ汽車で向かって」とういうことであろうか?

この後にもトリクシー・スミス(Trixie Smith)、エヴァ・テイラー(Eva Taylor)、クララ・スミス(Clala Smith)の伴奏を務めているが未所有。

レコード記載のデータでは、2月2日と同じであるが、Web版ディスコグラフィーでは、

Trumpet … ハワード・スコット ⇒ ジョー・スミス Joe Smithとなっている。ヘンダーソンはついに意中のジョー・スミスを手に入れたのであろうか?もしそうだとすればヘンダーソンにとって最強のTpセクションを手に入れたことになる。

A面2. ホエン・ユー・ドゥ・ホワット・ユー・ドゥ(When you do what you do)

もともとこの曲は1924年レイ・アンダーソン作曲、バディ・デシルヴァとバド・グリーン作詞の流行歌で、「若き日のルイ」解説の飯塚経世氏によれば、トニー・フランチーニという人が当時流行していたチャールストン・ビートを採用して編曲したものという。

テーマはルイがリードし、2コーラス目に1コーラスのソロを取っている。1924年録音の「ワーズ」と同様トリルっぽいフレーズが聴かれるがテクニックとしてはかなり難しいのではないかと思う。評論家の人たちが当時彼のテクニックは群を抜いていたという言葉が納得できる。

ヘンダーソンとトロンボーンのグリーンも短いソロを取っているが、ヘンダーソンのソロはいかにもストライド奏法といったソロで、ヘンダーソンのソロ自体が珍しい。

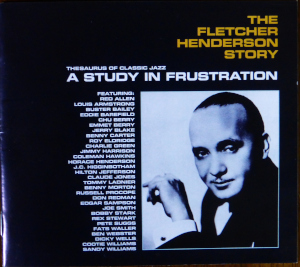

なお、飯塚氏の解説ではチューバを吹いているのは、「ボブ・エスクデロ(Bob Escudero)」という人物だが、Webのディスコグラフィーによれば「ラルフ・エスクデロ(Ralph Escudero)」となっている。CD“A study in frustration”のパーソネルでもこの時代のチューバ奏者は「ラルフ・エスクデロ(Ralph Escudero)」となっている。同一人物かとググってみると、別人でどちらもプエルトリコ出身のチューバ奏者だという。何とそしてどちらもこの時期にヘンダーソン楽団に在籍していたという。ヤヤコシヤ!。なおLP「フレッチャー・ヘンダーソンの肖像」解説の油井正一氏も「ボブ・エスクデロ(Bob Escudero)」としている。

やはり聴き所はルイのソロであろう。グッとモダンな感覚で吹いている。この年録音から採られた5曲中、唯一ホークのソロと言えば、この曲でアンサンブルのつなぎにブレークで4小節吹いているだけである。

この後5月19日にヘンダーソン楽団で2面分の録音を行い、5月26、27日ベッシー・スミスとの2回目の録音に臨んでいる。

| Vocal | … | ベッシー・スミス | Bessie Smith |

| Cornet | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong |

| Trombone | … | チャーリー・グリーン | Charlie Green |

| Organ | … | フレッド・ロングショウ | Fred Longshaw |

CD-8. アイ・エイント・ゴナ・プレイ・ノー・セカンド・フィドル(I ain't gonna play no second fiddle)

このメンバーにトロンボーンのチャーリー・グリーンが加わったトリオで1925年5月26・27日それぞれ2面分の録音を行っている。その内1曲がCD「ザ・ベッシー・スミス・コレクション」に収録されている。

この約6か月後にも作者ペリー・ブラッドフォード自身によって吹き込まれる曲。ペリーはメイミー・スミスの「クレイジー・ブルース」作者として知られるが、当時は作曲家、プロデューサーとして大きな存在だったのであろう。

なおこの曲にはさらに副題がついている。全て表記すると”I ain’t gonna play no second fiddle if I can't play the lead”、つまり「もしリードを弾けなくても、もう第2フィドルは弾かないぞ」という題だが、一体どんな想いが込められているのだろうか?

後に取り上げる作者ペリーのヴァージョンは、ルイの注目ソロとしてシュラー氏が取り上げている曲だが、ここでのルイは短いイントロとオブリガートが聴けるくらいである。

そして何と言っても圧巻はベッシ―のところどころシャウトを交えた力感あふれるヴォーカルである。ブレークを繰り返すところなど迫力満点である。その後のリズム・アンド・ブルースの萌芽が見えるようだ。

その翌々日の29日ヘンダーソン楽団で2曲レコーディングを行っている。

ここから全てのデータがトランペットのハワード・スコットがジョー・スミスに替わったことになる。他は上記「アラバミー・バウンド (Alabamy bound)」と同一。

| CD1-9. | シュガー・フット・ストンプ | Sugar foot stomp |

| CD1-10. | ホワッチャ・コール・エム・ブルース | What-cha-call‘em blues |

CD1-9. シュガー・フット・ストンプ

まずこの録音は大変重要な録音である。僕の知っているだけで評論家3氏がこの録音について述べているので紹介していこう。

油井正一氏は「フレッチャー・ヘンダーソンの肖像」(CBS 20AP 1428)の解説において、「この曲はキング・オリヴァーのレパートリーだった“Dippermouth blues”を手土産としてルイが持参し、ドン・レッドマンがアレンジしたもの」と述べ、瀬川昌久氏も「作曲者はオリヴァーということになっていて、1923年の演奏ではルイとオリヴァーが一緒に演奏しているが、ソロはオリヴァーだけであった。そして1925年フレッチャー・ヘンダーソン楽団がアレンジを加え、『シュガー・フット・ストンプ』という名前で吹き込んでいる」と述べているのに対して、ガンサー・シュラー氏は「”Sugar foot stomp”は、キング・オリヴァーの“Dippermouth blues”をルイ自身がシカゴから持参してきたという話は、ジャズのライターたちが音楽的分析をせずにしばしば飛びついた類(たぐい)の伝説である」と真っ向から反対している。

僕が思うにまずこの曲は“Dippermouth blues”なんだと思う。それをルイが手土産として持ってきたかどうかはさほど問題ではないのではないかと思う。もちろんその場合なぜ“Dippermouth blues”という曲名を”Sugar foot stomp”というタイトルに変えたのかは不明であるが…。曲構成は変わっているが、どちらも途中”Oh!play that thing!”という掛け声を入れることで、この曲は“Dippermouth blues”であることを示唆しているように思うのだが。

その上で、シュラー氏は詳しく解説している。「ヘンダーソンの最も重要な録音としてしばしばあげられるし、彼自身これをお気に入りの録音とみなしていたと言われている。しかしこれは大変混雑した特質を備えた録音と思えるという。そしてこの「シュガー・フット・ストンプ」が「コペンハーゲン」の完成度をもたないことは明白である。

「コペンハーゲン」においては、採用された3つの技法が作品を生み出しているのだが、「シュガー・フット・ストンプ」ではそれらが一つの目標にまで融合せずに、それら相互の異質な特徴が齟齬をきたしている。こうした否定的な要因はドン・レッドマンにある。なぜなら元の“Dippermouth blues”に対して彼が付け加えた部分がこの曲の一番の弱点となっているからである。ルイはオリヴァーの古いソロを見事に処理しているのだが、レッドマンは、その曲の中ごろに、こぎれいなストップ・タイムの手法を導入する。ところがこの甲高く、不味く演奏されるクラリネット・トリオのコーラスとその後の持続音の「交響楽的」セクションが、ソロや半即興的な楽句の隣では、何とも場違いなのである。シュラー氏の見立てによれば、これらの持続音のセクションの目的は、チューバの後続のビートやウォーキング・ベースを引き立てる全音符の楽句の演奏にあったのだが、1925年では、このバンドはこうした疑似・知的な発想を使いこなせる用意はなかった。ルイの苛烈にスイングするソロを受け止めているのは、ドラムのカイザー・マーシャルだけである。彼のシンバルで付けたバック・ビートは、後にシドニー・カットレットやウォルター・ジョンソン、カンザス・シティ・スタイルの偉大なドラマーたちを先取りした流れを数小節の間維持している。」

またシュラー氏の詳細な解説はありがたいが残念ながら僕にはすべてを理解できない。僕が感じるのはやはりルイのソロが飛び抜けていることで、ミュートで吹く2回目のソロあるソロの形状を作りながらそれを変幻自在に展開して行く様は、天賦の才能の持ち主であると思わざるを得ない。前曲、この曲などは僕でもその凄さが分かる。

油井氏は、終わり近くの“Oh , play that thing !”という掛け声はドン・レッドマンの声であるという。そして「サックス・セクションがクラリネットに持ち替えて合奏するする部分などは、後ヘンダーソンのトレード・マークになったばかりでなく、さらにはベニー・グッドマン楽団の特徴にもなった」という。

瀬川氏は内容にも触れ、「「ディッパー・マウス・ブルース」はワン・コーラス12小節だが、さらにドン・レッドマンが16小節のクラリネット合奏の第2テーマを加えた。そしてルイはここで、オリヴァーが「ディッパー・マウス・ブルース」で吹いた3コーラス36小節のソロを自分なりに敷衍して演奏している。これが本当に素晴らしい」と。

この辺りはさすがで、瀬川氏に言われて聴いてみたが僕にはこの「ディッパー・マウス・ブルース」の素晴らしさはよく分からなかった。これは単に僕の聴く耳の鈍さなのであろう。ただこれからジャズを聴こうという人に「『ディッパー・マウス・ブルース』は素晴らしいよ」と言ってもいささかハードルが高いのではないかと思う。そもそもどの音源に収録されているか分からない。僕は興味を持ってオリヴァーやルイの古い音源を集めていたから持っていたが、現在持っていなくてこれから聴いてみようという人にとっては、音源の入手が難しいと思う。

ちょっと道を逸れる。

瀬川氏は加えて「改めてルイ・アームストロングを聴いて感激している。日本でももっと多くの人に、彼が大変なジャズ・ミュージシャンであったことを知ってほしいと思うんです」と書き出している。文句をつけるようで申し訳ないが、なぜ日本で多くの人がルイが大変なミュージシャンであることを知らないのかというと、それは瀬川先生をはじめとする評論家の方々が積極的な啓蒙活動をしなかったからではなかったか。マイルスさえ聴いてればよい、ジャズよりロックの方がカッコいいと斜めに構えることがカッコいいと思っている人が日本を代表するジャズ専門誌の編集長を務めていた時期もあるのだから「ルイは偉大なミュージシャン」という原稿は書きづらかったのかもしれないが…。

CD1-10.ホワッチャ・コール・エム・ブルース

イントロの柔らかいホーン・アンサンブルなどはレッドマン・アレンジらしいところなのだろう。しかしどう聴いてもブルースではない。ルイは最初のテーマを吹くが全体としては、トロンボーンのグリーンをフューチャーした作品。

この5月末の録音からしばらく録音がなく、8月にビリー・ジョーンズ(Billy Jones)と歌手の伴奏をヘンダーソン楽の一員として務めているが、ここではバンド名を「ザ・サザーン・セレネイダーズ」(The southern srerenaders)と変えている。そして9月か10月か不明のヘンダーソン楽団が「グラントとウィルソン」(Grant and Wilson)というヴォーカル・デュオの伴奏に加わり、10月6、8、16日ブルー・ファイヴで久しぶりにエヴァ・テイラー(Eva Taylor)の伴奏、そして翌7日には作曲家として以前登場したペリー・ブラッドフォードの録音に加わり、10月21日のヘンダーソンの楽団のレコーディングに入る。そしてこの日の録音がルイのヘンダーソン額における最後の録音となるのである。

1925年5月29日と同じ

CD1-11. ティー・エヌ・ティー (T.N.T.)

この曲が、ルイのヘンダーソン楽団における最後の吹込みとなった。この後ルイは退団し、シカゴへ戻ってしまうのである。

先ず最初にズバリ言ってしまえば、今回1925年のフレッチャー・ヘンダーソンの録音において、コールマン・ホーキンスに限って言えば全く聴くところがない。ソロなどはほとんどない。23年の2曲においてそれぞれスラップ・タンギング奏法によるソロを取っていた。ルイ加入後はルイにソロの機会が与えられ、ホークのソロ機会は明らかに減っている。

タイトルの“T.N.T.”は、TNT爆弾のことで強力な爆薬として有名。エルマー・ショーベルの作品。

ルイのソロが合奏部を挟んで大きくフューチャーされた後、ホークの4小節という短いソロ、Tbのグリーンの合奏を挟んだ少し長いソロが入る。その後ジョー・スミスのソロが入るが、彼の特徴がよく出ていると油井氏は書いているが、シュラー氏は、この2番目のTpのソロもルイで、ジョー・スミスの完璧な模倣そのものであるという。

そもそもスミスなのか、それを完璧に真似をしたルイなのかはもちろん僕などには判別できない。

シュラー氏は、スミスのプレイは非常になめらかで、完結で、素早い、いささか音の節約されたスタイルを持っており、これらの録音に登場する場合には、常にすべてが的確に調和して響く。節作りと音出しのタイミングのセンスはルイよりもバンドのスタイルに遥かに近い。というのは、ルイがソロを取ると聞き手の耳の注意が必ずルイに移動してしまうからである、と書いているが、このシュラー氏の解説を理解するためには、スミスのプレイ・スタイルに精通していなければならない。とてもそのような境地には達しられないのがもどかしい。

僕はこの時代のヘンダーソン楽団というのが今一つピンとこないところがある。ともかくアレンジが複雑なのだ。なぜここまでこねくり回すのかと訊きたくなる。しかし本日取り上げた吹込みにおけるルイ・アームストロングのプレイは、現代でもそのまま吹いても違和感がないくらいのフレージングを展開している。やっと少しだけだが、彼の天才が分かってきたような気がする。

10月21日の録音でヘンダーソン楽団との録音は最後になるが、ルイはその後もしばらくニュー・ヨークでレコーディングに励む。

10月26日エヴァ・テイラー、そして次に取り上げる11月2日のペリー・ブラッドフォードの録音が1925年ニューヨークでの最後の録音となる。

| Vocal | … | ペリー・ブラッドフォード | Perry Bradford | |||

| Cornet | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong | |||

| Trombone | … | チャーリー・グリーン | Charlie Green | |||

| Clarinet | … | バスター・ベイリ― | Buster Bailey | |||

| Alto sax | … | ドン・レッドマン | Don Redman | |||

| Piano | … | ジェームス・P・ジョンソン | James P Johnson | |||

| Drums | … | カイザー・マーシャル | Kaiser Marshall | |||

| ※Banjo | … | サム・スピード | Sam Speed | or | チャーリー・ディクソン | Charlie Dixon |

| A面3. | ルーシー・ロング | Lucy long |

| A面4. | アイ・エイント・ゴナ・プレイ・ノー・セカンド・フィドル | I ain’t gonna play no second fiddle |

A面3.ルーシー・ロング

まずバンド名である。”phools ”が分からない。「Yahoo知恵袋」に質問している方がいて、答えは「ヒンディー語で『花』という意味」と答えられている。よく知っているものだ。そのまま訳せば「ペリー・ブラッドフォードのジャズの花達」ということになるが、”phools ”は”Fool ”にかけているのだろう。ルイ、グリーン、ベイリー、レッドマン、マーシャルは当時フレッチャー・ヘンダーソン楽団のメンバー。レコード「若き日のルイ」にはバンジョーの記載はないが、Web版ディスコグラフィーでは、サム・スピードかチャーリー・ディクソンとしている。聴いたところバンジョーは入っていないような気がするが、合奏のところどころで音が聞こえるような気もする。どちらにせよ重要な役割は果たしていない。

さてこの曲は、ペリー・ブラッドフォード自身が作ったオリジナル。8小節+8小節計16小節が1コーラスで、まずペリーのヴォーカルの1コーラスの後、レッドマンのアルトが1コーラス、ルイのコルネットが1コーラス、ベイリーのクラリネットが1コーラス、ヴォーカルが1コーラス、そして合奏をバックにしたグリーンのトロンボーンの短いソロが配される。

A面4.アイ・エイント・ゴナ・プレイ・ノー・セカンド・フィドル

これもブラッドフォードの自作。レコード・ライナーノーツの油井氏の解説は、「特にベイリーのクラリネット、ルイのコルネットのソロが素晴らしくホットなアンサンブルが楽しめる」と短いが、シュラー氏は譜例を上げて詳細に解説している。先ず合奏のイントロがあり、まずソロを取るのはクラリネットのベイリーでその後譜例のような3連符でルイはソロを吹きはじめる。

シュラー氏は、「この時期のルイの最も華麗で迫力あるソロの一つが、このほとんど知られていないレコードである」とした上で、「ルイの演奏には苛烈なドライヴ感があり、彼のトランペットは、その直前のアンサンブル合奏から大胆不敵にほとんど横柄に抜け出てくるのだが、1925年後半にしてはテンポの取り方も独特のものであった。第7小節(これも7度へ進行する下降型のアルペジオ)のテンポは凄まじく速く(四部音符=184)、ロイ・エルドリッジ、ディジー・ガレスピー以前では、ジャボ・スミスを除くと、他のどのトランペット奏者よりも速い(譜例5)。」

さらにシュラー氏はヴィブラートへ話を展開する。

「ルイは、この時期に彼の楽想と音色の最も重要な技術的要素の一つ、ヴィブラートの工夫に手を付けた。ヴィブラートが自分の演奏に対して、リズム上の弾みをつける点で重要な成分になることを若いころから知っていたのである。ヴィブラート―その速度、強度、音程の振幅の度合い―が高度に個人的な要素であり、それが音に対して付け加えられたり、音の上に乗せるものではなく、『音に運動を付与する、音の内的な要素であること』、『ヴィブラートは音の上げ下げではなく、音を前進させるものであるべきこと』が彼には本能的に判っていたのである。

ルイのヴィブラートは音に運動感を付与する種類のものだった。事実、特有なヴィブラートがあるからこそ、ルイのソロのたった一つの音ですらスイングしていると言えるのだ。これは当初は疑いなく自己の(あるいは他人の)唱法上の技法から習得した個性的な演奏スタイルだった。

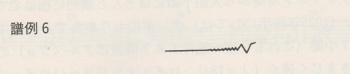

このヴィブラートの他に、さらに二つのルイのトレードマークがすぐさま付け加えられた。『震音化』と『ターミナル・ヴィブラート』である。『震音化』は、音を活気づけ、スイングさせるより極端な方法であり、『ターミナル・ヴィブラート』は、長めの音価の音でしばしば使われた。ごく「そのままの」音で始まって徐々に「ばらけて行き」、末尾では音程の幅のあるヴィブラートや震音で、或いは極端な場合には「リップ」で終了する」。譜例6はターミナル・ヴィブラートを図式化したものである。

ルイは、これに続く数年これらの技法をますます使うようになり、そして30年代には頻雑に使いすぎることもしばしばあった。こうした技法は。彼を通じて、トランペットの、さらにブラス楽器の不可欠な技法の一部になっていった。」とヴィブラートの技法を中心にかなり詳細に分析している。

ピアノに「ストライド・ピアノの父」と言われるジェームス・P・ジョンソンが加わっているが、シュラー氏も「若き日のルイ」解説の油井氏も何もコメントしていない。

11月2日の録音を終えるとルイは即座にシカゴに戻り、11月9日から早速レコーディングに入るのである。

「ルイ・アームストロング傑作集」解説の油井正一氏は、こう書く「1924年10月から1年間、ルイ・アームストロングは、ニューヨークのフレッチャー・ヘンダーソン楽団にいた。その間別居のかたちでシカゴに残り、自分のバンドを率いていた愛妻リル・アームストロングは、夫のために「ドリーム・ランド」から良い条件の契約を取った。こうしてルイの帰還は実現した。」

この時リルが率いていたバンドはどんなメンバーだったのだろう。ホット・ファイヴの前身になるものだったのであろうか?しかし当時女性がリーダーとしてバンドを率いるのは大変だったのではないかと思うがどうであろう。

シュラー氏は、1925年ルイはシカゴに戻るのだが、夫人のリルが既にそこにいて、ドリーム・ランドでバンドを率いていたとだけ書いている。

リルは、ルイがニューヨークに去ってから、ずーっとシカゴにいたわけではない。リルもニューヨークに一時出てきており、The red onion jazz babiesのメンバーだったことは前回触れた。リルが参加した最後の吹込みは前回取り上げたRecord1 B-2. ケーキ・ウォーキング・ベイビーズ (1924年12月22日録音)である。

ニューヨークまでルイを追ってきたが、ニューヨークの水が合わなかったのだろうかそれとも一人帰されたのか?リルがどのような事情で、ニューヨークに行き、またシカゴに戻ったのかは不明である。

シュラー氏によれば、当時シカゴがジャズの中心地であり、ジャズ・ミュージシャンにとっては仕事がニューヨークよりもたっぷりとあり金の稼げる場所だったという。

ところで、リルが確保していた仕事先ドリーム・ランドとは何だろう。日本で「ドリーム・ランド」と言えば最近では少なくなったが、遊園地のようなものを思い浮かべるオジサンが多いのでないだろうか?まぁ、僕がそうなんですけど…。昔はよく商店街の売り出しや遊園地などに行くと、デキシーランド・ジャズを演奏するバンドが出ていたことがあった。それを想像してはいけないようだ。はっきりとは分からないがどうも“Dreamland cafe”(ドリームランド・カフェ)というクラブだったようである。

油井氏は、ルイのバンドはオーケー・レコードの名プロデューサー、トミー・ロックウェルと契約を交わし、11月12日ホット・ファイヴは3曲のレコーディングを行ったと書くが、これも若干事実と違う。オーケー・レコードが契約したのはバンドではなく、ルイ・アームストロングである。

シュラー氏によれば、この頃にはルイは黒人大衆の間では有名な音楽家になっていたという。シカゴに戻り、オーケー・レコードと専属契約を結んだルイがまず行ったのは、セッション・マンとして主にブルース・シンガーの吹込みに伴奏者として参加することであった。オーケー・レコードが考えたことは、抱えるブルース・シンガーのバックにルイを据え、演奏の質を高めると共に、売れ始めたミュージシャン、ルイのネームヴァリューを利用しレコードをヒットさせようということだったのではないか。

ということでシカゴ期間後類の初録音は1925年11月9日に行われたバーサ・“チッピー”ヒルとブランシェ・キャロウェイの吹込みである。

大和明氏によれば、ルイは、1925年11月から29年8月までのセッションで11人の歌手たちと共演したという。その内バーサ・チッピー・ヒル、シッピ―・ウォーレス、ホーシャル・トーマス、ヴィクトリア・スパイヴィーの4人がクラシック・ブルースの代表的存在として有名であるという。

| Vocal | … | バーサ・チッピー・ヒル | Bertha “Chippie” Hill |

| Cornet | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong |

| Piano | … | リチャード・M・ジョーンズ | Richard・M・Jones |

| CD7-1. | ロウ・ランド・ブルース | Low land blues |

| CD7-2. | キッド・マン・ブルース | Kid man blues |

バーサ・チッピー・ヒル(写真右)が初めてルイと共演したセッション。その後ルイとのコンビで彼女の代表的名唱が生まれるが、そのきっかけとなったセッションであるという。

粟村師が言うように確かにルイのオブリガードは饒舌すぎる気がしないでもないが、何と言ってもVo、Cor、Pという組み合わせでPはほとんど伴奏に徹しているのだからCorが饒舌にならないではいられないのではないかと思う。また、この饒舌さを見込んでルイが起用されたのかもしれないし、ルイの性格もあるだろうがこの起用に応えようとする気持ちもあったのではないだろうか。

ともかくここでのルイのプレイは引っ張るようなフレーズが多く見られ、またフレージングも現代に通じるような節回しである。逆にこういう本来サブに徹するべき役回りでどう吹けば目立つかということの勉強になったのではないかと思う。

| Vocal | … | ブランシェ・キャロウェイ | Blanche Calloway |

| Cornet | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong |

| Piano | … | リチャード・M・ジョーンズ | Richard・M・Jones |

| CD7-3. | レイジー・ウーマンズ・ブルース | Lazy woman’s blues |

| CD7-4. | ロンサム・ラヴシック・ブルース | Lonesome lovesick blues |

ブランシェ・キャロウェイ(写真右)はプロフィールで掲載するようにキャブ・キャロウェイの姉で、黒人レビュー『プランテーション・デイズ』に参加した後シカゴに留まり、それを追うようにキャブもシカゴにやって来てシカゴに留まった。

チッピー・ヒルと同日に録音されたブランシェの録音は、伴奏は基本的にはチッピーと同様である。ブランシェのヴォーカルは、中産階級に生まれきちんとした音楽教育を受けているらしく、きちんとした歌い方をしている。しかし時折裏声を交えるなどユニークな表現が特徴的だ。

| Vocal | … | ホーシャル・トーマス | Hociel Thomas |

| Cornet | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong |

| Clarinet | … | ジョニー・ドッズ | Johnny Dodds |

| Piano | … | ハーサル・トーマス | Hersal Thomas |

| Banjo | … | ジョニー・サンシール | Johnny St. Cyr |

| CD7-5. | ギャンブラーズ・ドリーム | Gambler's dream |

| CD7-6. | サンシャイン・ベイビー | Sunshine baby |

| CD7-7. | アダム・アンド・イヴ・ハド・ザ・ブルース | Adam and Eve had the blues |

| CD7-8. | プット・イット・ホエア・アイ・キャン・ゲット・イット | Put it where I can get it |

| CD7-9. | ウォッシュウーマン・ブルース | Washwoman blues |

| CD7-10. | アイヴ・ストップド・マイ・マン | I’ve stopped my man |

チッピー、ブランシェの録音の2日後に入れられたホーシャル・トーマス(写真右)の録音は、1日に6面分を録音した。伴奏で大きく異なるのは、前回と違いジョニー・ドッズのCl、ジョニー・サンシールのBjが加わっていることである。「黄金時代のルイ・アームストロング」の解説で大和明氏は「Pのハーサルはホーシャルの妹である」と述べているがこれは間違いで、ホーシャルの甥である。

大和明氏の解説によれば、ホーシャルはブルース歌手として屈指のスタイリストであるという。彼女は高く歌い始めて、区切りの部分で主音に帰るブルースの最初の4小節の繰り返しの部分を、主音から歌い始め、低く下降する弧を描いて最後を5度で結んだり、“先乗り”的なリズム感で歌い、詠嘆をモダンな表現にするなど斬新な唱法を開発していると書いている。

僕は大和氏の解説を理解できないでいるが、僕の感じる彼女の歌はともかくアンニュイな感じが漂っており、当時の女性歌手というのはキチンと、はっきりと発音するというイメージとは異なる独特なスタイルを持った歌手だなということしか感じられないでいる。

ジャズ史上最も著名な長期録音の一つが誕生した。ルイ・アームストロングの有名なホット・ファイヴとホット・セヴンである。これらのバンド名で行われた録音は、アームストロングを国際的な名前にしたのみならず、おそらくどの単一のグループの録音よりもジャズを有名にし、これを真剣に受け止められる音楽にする上で貢献した。その最初の録音が、ホーシャル・トーマスの6面分の録音の翌日に行われる。

注目すべきことは、ホット・ファイヴは録音スタジオ以外でバンドとして存在したことが一度もなかったことである。しかしながら、そのメンバー達は、ドリーム・ランドや他のクラブ、舞踏場のバンドでは共演していた。ルイ以外4人のメンバーは、リルを除いて皆ニューオリンズの出身である。

キッド・オリーは「俺たち全員が、何年も一緒に仕事をやっていたからお互いの音楽はよく分かっていた」と語っている。ルイ自身、1918年にはオリーのバンドで演奏していた。ジョニー・ドッズもニューオリンズの少年時代からの知り合いで、オリヴァーのバンドでも2年間一緒だった。サンシールやリルもそのバンド仲間であった。そして5人のうち3人(ルイ、ドッズ、サンシール)は、前日にも顔を合わせている。

ホット・ファイヴの音楽的、個人的な結びつきは最初から緊密で、それはルイの指導の下一層濃密になり、バンドは有名になっていったとシュラー氏は書いている。

大事なのは、この録音がルイにとって初めての自己名義のレコーディングだったということであろう。ルイは、先ほども書いたが、この頃には少なくても黒人大衆の間では有名な音楽家になっていたという。この黒人大衆が当時では、ジャズのレコードの実質的には唯一の紅梅者だったから、ホット・ファイヴのレコードの成功はほとんど約束されたようなものだったとシュラー氏は書く。

さらにシュラー氏によれば、25年、26年のルイは未だ才能の頂点にまでは達していなかったとし、さらに他の4人の仲間にも欠陥もいろいろあって、ルイの水準に匹敵することはなかったが、ホット・ファイヴは並みのバンドのレベルをはるかに上回っていたという。このグループは音楽家や黒人大衆の話題の種となったという。

先ずシュラー氏の評論は、この日の全体的な演奏についてであり個々の曲は取り上げていない。曰く

「このホット・ファイヴ最初の録音は、ルイの演奏が優れていて、音は敏捷でまとまりがあり、発想は的確、リズムも安定していて多彩だったが、取り立てて画期的なジャズを生み出したわけではなかった。

バンドは、ニューオリンズ・スタイルを相当に修正した手法で、つまりアンサンブルのスタイルを一面では放棄しながら他方では維持する箇所もあり、これに十分に練り上げられていないソロを交えるという具合の折衷的な演奏だった。

ルイのソロ以外のソロは新しい楽想を支えるほど強力ではなかった。オリヴァーの楽想よりも「進歩的」だったが、音楽がそれほど複雑ではなく、まとまりのあるスタイルは完成されていなかった。」

次に油井正一氏のレコード解説では、「傑作集」全体として、「この時代は機械吹込みの時代で、壁から突き出たメガフォンのようなものに文字通り吹き込んだのであった」と録音方法を紹介した後、「楽器の編成を見ると、リズム・セクションにはピアノとバンジョーしかいない。およそ常識を破った編成なのにリズムの弱さを指摘した人はいない。これはバンジョー奏者サンシールの寄与が大きい」とし、後は個々の楽曲について短くコメントしている。

ルイは、ニューヨークにいる間にシカゴに戻ってからのメンバーを予約していた。キッド・オリーはカリフォルニアでバンドを率いて活動していたが、ルイの招きを受けて自分のバンドを譲渡してはせ参じた。

粟村氏は、「往時のホット・ファイヴ、ホット・セヴンを含むOK原盤を集めたLPのうち最も完璧なコレクションはと言えば何と言っても仏CBSから出ている8枚組のそれにとどめを刺すが、わが国で出た4枚の「アームストロング傑作集(Odeon OR-8002〜5)もOK原盤中のコンボ演奏をことごとく収めた傑作選として永久にファンの座右に置かれるべき名盤である。年代順に緻密に編集された計64曲の演奏を続けて聴くならば、一大の巨人サッチモの歩んだ道―彼自身よりの脱皮とニューオリンズ・ジャズの枠内よりの脱出が手に取るように再現されるはずである。」(『ジャズ・レコード・ブック』)

僕は粟村師のこの言葉を読んで高校生の時に「ルイ・アームストロング傑作集 第1集」を先ず購入した。ご覧のように1,700円であった。そして第2集も買った後ジャズから離れてしまった。

そしてここ最近またジャズを聴くようになり、第3集、第4集が欲しくなったのだが、中々見当たらないのである。これは僕の想像するところ、ジャズ・ファンが座右において手離さないのではなく、最近では売れないから出さないのではないかという気がするがどうであろう?最近この手のジャズの人気は全くないという気がするのだが。

それはともかくそうこうしている時に、写真の「黄金時代のルイ・アームストロング 1925-1932」CD8枚組がヤフオクに出ているのを見つけた。競り合った記憶はないが結構高かったような気がする。税込定価16480円(消費税が3%の時に出たのだろう)を10,000円くらいで落札したという記憶がある。なぜこの高価版を入手する気になったかと言えば、やはりルイ・アームストロングのオーケー盤は入手しておきたかったということにつきる。

このCD8枚組は、粟村師の言う仏CBS8枚組のことはよく知らないが、質量ともに凌駕しているはずで、初期のルイのレコーディング集としては決定版であろう。

CD8枚組の構成は、CD1〜6がOkehレコードに残されたホット・ファイヴ、ホット・セヴンを中心としたコンボ演奏からビッグ・バンドによる演奏まで、ルイの全リーダー録音全126曲が収録されている。そしてCD7〜8は、Okeh時代にブルース・シンガー達と共演した25年11月から29年8月まで計50曲が収録されている。CD1〜6まではLP時代以降何らかの形で日本でも発売されているが、CD7〜8こそこれまでわが国ではほとんど発売されたことが無い貴重な音源だと解説の大和明氏は書いている。質量ともにOkeh時代のルイの最高のコレクションであるし、大和明氏の懇切丁寧な解説も非常に価値がある。

ルイについては、これからしばらくこのレコードとCDが取り上げる中心になる。

| Cornet | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong |

| Trombone | … | キッド・オリー | Kid Ory |

| Clarinet | … | ジョニー・ドッズ | Johnny Dodds |

| Piano | … | リル・アームストロング | Lil Armstrong |

| Banjo | … | ジョニー・サンシール | Johnny St. Cyr |

| 1集A-1.CD1-1. | マイ・ハート | My heart |

| 1集A-2.CD1-2. | イエス!アイム・イン・ザ・バレル | Yes ! I’m in the barrel |

| 1集A-3.CD1-3. | ガット・バケット・ブルース | Gut bucket blues |

第1集A-1.CD1-1.マイ・ハート

油井氏、「傑作集 第1集」で初めて日本に紹介された。リルのオリジナルで、本来はワルツとして書かれた曲だという。女性作らしく親しみやすいチャーミングなメロディーを持っている。ルイのリードする3管によるニューオリンズ・アンサンブルを支えるリズム陣がピアノとバンジョーだけではあるが、力強くスインギーである。ソロはドッズの中音域を活かした流麗なクラリネットと作者自身リルのピアノで分け合っている。

エンディングはニューオリンズらしい集団即興的なアンサンブルであるが、ルイがリーダーらしくみんなを引っ張る。

第1集A-2.CD1-2.イエス!アイム・イン・ザ・バレル

“in the barrel”とは「無一文」のこと。ルイの作。リフのようなストップ・タイムに乗って冒頭で披露される、師キング・オリヴァー直伝のミュート・プレイによるヴァースが素晴らしい。このミュートはオリヴァーが得意とした[ワウワウ](プランジャー)・ミュート。テーマに移ってはオープンで吹いている。

ソロはまずドッズ、ブレイクを交えたルイがリードする合奏からエンディングに向かう。

第1集A-3.CD1-3.ガット・バケット・ブルース

“Gut bucket”とは“guttering bucket”つまり居酒屋でタルの栓から滴る酒を受けるために置くバケツのことで、転じてそのような居酒屋で演奏されるジャズ、またはジャズ・スタイルを意味したという。

ホット・ファイヴの初吹き込みなので、リーダーのルイがメンバーひとりひとりの名前を呼び上げて紹介している。

サンシールによる秀逸なイントロに続くバランスのとれた完璧なアンサンブル、そしてリル、オリー、ドッズ、ルイとそれぞれが寛いだソロを取る。

“Oh , play that thing , Mr. St.Cyr , Lord , You know you can do it … everybody in New Orleans can really do that thing , Hi Hi .”

“Oh , whip that thing , Miss Lil . Whip it , Kid . Oh , pick that pick that piano here .”と続いてキッド・オリー、ジョニー・ドッズが紹介される。ルイ自身のコルネット・ソロでは、

“Well , blow that thing , papa Dip … Mm , mm … that stuff is good .”と言う。このセリフは最初ジョニー・ドッズが言うことになっていたが、上がって声が出なくなり、オリーが代役で言ったという。

ラストのアンサンブルも見事である。

シュラー氏は、ホット・ファイヴの第1回録音について、「取り立てて画期的なジャズを生み出してはいない」と書くが、画期的かどうかはこの時代のジャズを聴き込んだわけではないので何とも言えない。しかしドッズの中音域のソロやオリーのトロンボーンにしても、従来の「テイルゲート・スタイル」とは一線を画しているプレイだと思う。

こういうことはちょっとしたアイディアなのかもしれないが、大事なことだと思う。要は、ちょっとしたアイディアを自由に実現できるという雰囲気がバンドにあれば、その積み重ねがゆくゆく大きな変革に発展して行くような気がする。

この年目まぐるしいスピードでレコーディングに参加していたルイだが、この11月12日の録音でこの年の録音を終える。そして彼の快進撃は翌1926年も続いていく。